摘要:

目的探討復雜先天性耳前瘺管的手術治療方式,應用整形外科學技術修復手術缺損,降低術后復發率和提高患者滿意度。方法回顧性分析30例采用以顳淺筋膜、耳輪軟骨骨膜分別為后界、內界,發跡線內為前上界的耳前組織整塊切除治療耳前瘺管患者的臨床資料,并探討影響預后的相關因素,術中應用整形外科原則,采用皮瓣修復。結果30例患者,術后效果滿意,未發生血腫、皮瓣壞死等并發癥,切口甲級愈合25例,乙級愈合5例,2例術后感染,經過延遲換藥3周后愈合,患者這種痕不明顯,無組織變形和復發病,隨訪1年,1例復發,復發率約3.3%(1/30)。結論耳前整塊軟組織切除并應用整形外科學技術治療先天性耳前瘺管具有切除徹底、復發率低、患者滿意的優點,值得臨床推廣。

關鍵詞:先天性耳前瘺管;整形外科;顳肌筋膜;手術;感染;

先天性耳前瘺管是耳鼻喉科比較常見的一種先天性耳畸形疾病,在臨床治療中,各級醫院首選手術切除瘺管治療,手術方法簡單,開展廣泛,在某些大醫院可采用門診手術。但一部分患者反復感染或術后多次復發形成較大瘢痕,給臨床治療帶來較大的困擾。“復雜性耳前瘺管”臨床上則主要是指因反復感染導致耳前肉芽腫或瘢痕,或者瘺管切除術后殘管復發,此時單純切除瘺管很難做到切除徹底,我科采用以顳淺筋膜、耳輪軟骨骨膜分別為后界、內界,發跡線內為前上界的耳前組織整塊切除治療耳前瘺管,并應用整形外科原則和技術修復切除缺損,術后效果滿意,現報道如下。

1資料與方法

1.1基本資料:

收集朝陽市中心醫院自2010年10月至2018年10月的符合復雜性耳前瘺管診斷的30例患者,男17例,女13例,年齡4~55歲,平均年齡(20±9.78)歲,反復感染史30d~30年,所有患者均為單耳發病,左側19例、右側11例,其中應用傳統方法尋找瘺管切除術后局部復發8例,單純切開引流后瘢痕形成12例,切除術后復發并合并耳前肉芽腫8例,2例患者反復切口處換藥,慶大霉素沖洗,仍不能完全控制炎癥,仍有膿液,只能選擇感染期手術,所有患者瘺管開口部位均位于耳輪腳前方,排除耳前瘺管從未感染或切除徹底術后無復發甲級愈合的患者。

1.2手術方法:

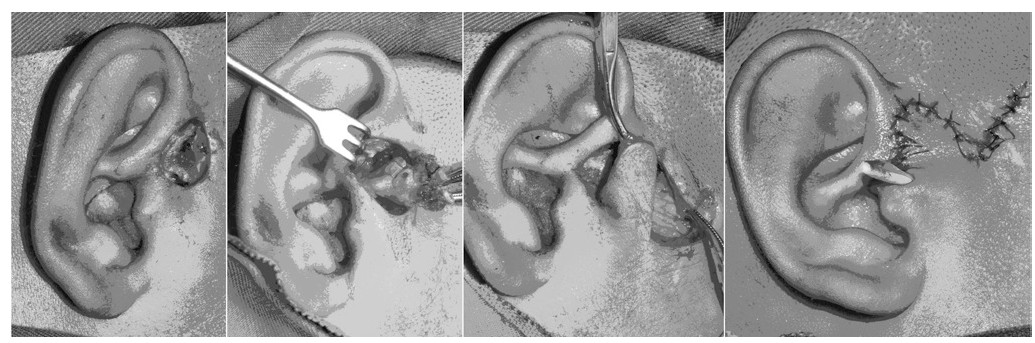

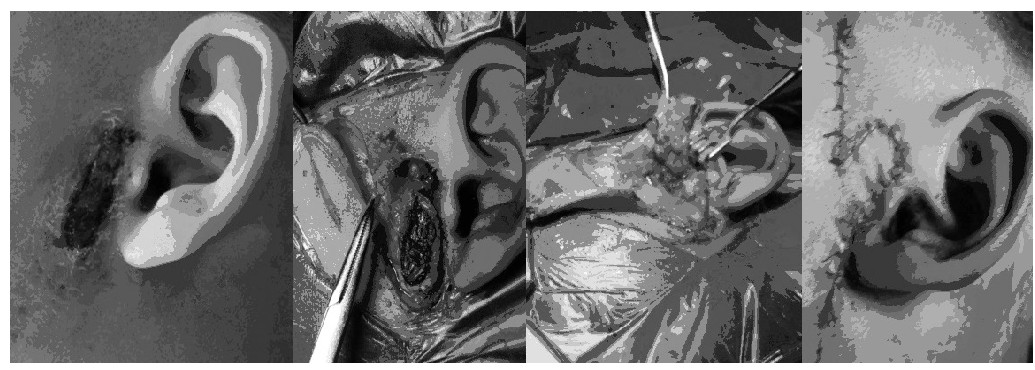

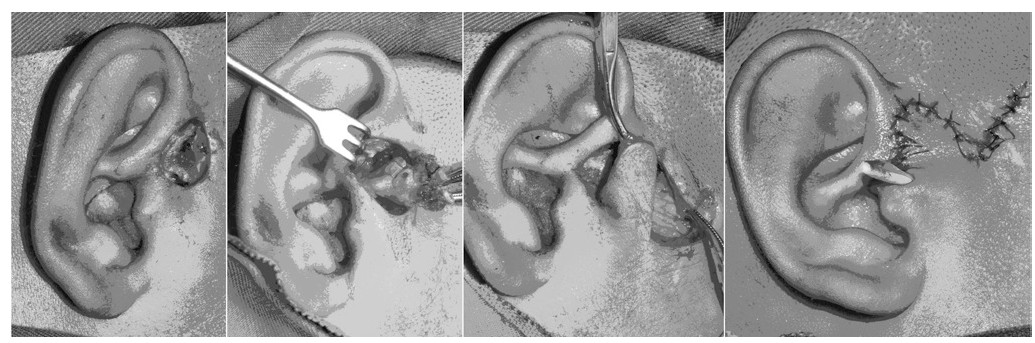

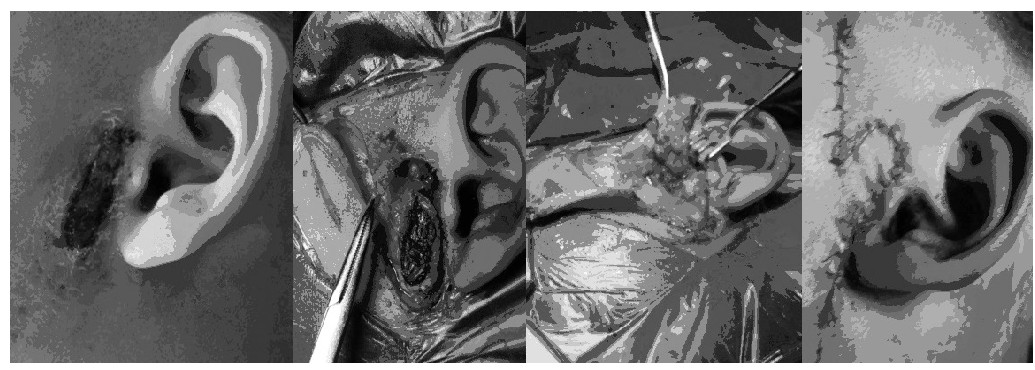

成人多采取羅哌卡因注射液或者1%利多卡因進行局部浸潤麻醉,年齡<12歲的兒童行全身麻醉,術前常規備皮,范圍為距離發跡線內3橫指,在感染灶周圍根據病變范圍設計切口,復發無瘺口的患者,切口位置選擇在感染瘢痕組織周圍,切口前緣位于發跡線內,將皮膚皮下組織銳性切開,使用電刀將皮膚、皮下組織逐層切開,直到顳淺筋膜顯露出來,以顳淺血管為標志,在此面上向耳輪腳方向分離,銳性離斷瘺管根部和耳輪軟骨的聯系,連同耳輪軟骨膜一并切除,沿耳輪軟骨后下方充分分離至黃色脂肪組織區,深達顳淺筋膜,可根據病變范圍選擇切除的界限大小(圖1)。對于切開排膿瘺管感染或切除術后復發合并耳前肉芽腫或瘢痕引起的耳前瘢痕范圍較寬(≥2~3cm)(圖2),可采用雙梭形切口,可沿耳前瘢痕行雙梭形切口,兩切口之間的正常皮膚盡量予以保留,切開皮膚及皮下組織后,將兩切口皮膚下方組織連通,分離過程中邊刮邊切,深度與前者一致。如切除范圍小,可將切口皮膚對位縫合,兩梭形切口的皮膚可行S型錯位縫合,如縫合仍困難,可選擇鄰近區域做同等大小全層帶蒂之菱形皮瓣轉位修復病灶切除后遺留之創面,或取蒂部在耳輪上方與耳前皮膚缺損相同大小的皮瓣,旋轉到需要修復的耳前皮膚缺損部位,將耳后皮下組織分離并對耳后切口直接進行縫合,并對耳前皮瓣使用凡士林油紗布適當包扎。

圖1

圖2

2結果

術后甲級愈合25例,乙級愈合5例,其中2例術后皮膚紅腫、切口部分裂開,所有病例均隨訪1年,1例復發,復發病例開口在外耳道,術前未發現。復發率約3.3%(1/30)所有病例均無局部血腫、面癱、涎漏、耳畸形等并發癥發生。

3討論

耳前瘺管是一種先天性疾病,在民間被稱為“耳倉”,被贊為“有福氣”,所以感染后才就醫,有的患者久治不愈,瘺管周圍肉芽、纖維組織增生及瘢痕形成,抗生素作用不佳,經歷了反復感換藥,漫長病程,苦不堪言,嚴重影響睡眠和生活質量[1],傳統的方法是引流換藥待感染愈合后行手術切除,術中應用美蘭染色,定義瘺管[2],而瘺管根部類似“樹根狀”,瘺管分支數目不一,變異較大,術中無法將隱藏的細小分支徹底地切除,術中只有將瘺管完整和全部切除才能防止耳前瘺管復發[3]。部分患者由于術中未能完整切除瘺管造成術后復發,還有部分患者反復感染,多次切開引流,切口處增生形成大的肉芽腫和瘢痕,給患者造成極大的心理壓力。傳統手術采用尋找瘺管主干的方法,遇到細小分支不慎剪斷或識別不清可造成復發。臨床上所指的瘺管“復發”,指的是膿腫引流或瘺管切除術后,因分支瘺管未完全切除而殘留導致的感染,進而引起復發。手術后是否發生感染主要與瘺管有無徹底切除,以及被波及的耳廓軟骨、感染灶內肉芽和瘢痕組織有關[4]。因此徹底地切除瘺管,無殘管,才能有效預防瘺管復發,而尋找一種既能徹底切除瘺管,防止術后復發的治療方式,成為先天性耳前瘺管治療的關鍵。

既往的研究主要對于完整切除瘺管的方法以及如何把握切除的最佳時機進行了大量的研究,而關于手術切除后如何有效進行修復并無過多的關注,關于先天性耳前瘺管的手術時機也有小的爭議,有專家學者[5]認為感染期手術,可以縮短住院時間、降低患者住院費用,也有學者認為病變切除滿意后,皮膚切塊加強縫合或者手術創面用無菌紗布覆蓋或填塞,但是筆者認為感染期手術由于炎癥刺激,術中出血較多,解剖結構不清,瘢痕炎癥范圍大,切除范圍大,需要修復的皮瓣大,縫合后皮膚易裂開,術后復發率高。本組病例2例為感染期手術,為復發病例,為術前膿腫切開引流區皮膚仍有流膿,但術后效果尚滿意。盡管如此,我們仍認為要盡可能地避免在紅腫或感染期實施手術治療,針對存在有膿腫形成的患者,必須在充分切開引流并且局部炎癥消退之后實施手術,術區如有紅腫,每日兩次慶大霉素沖洗,堅持換藥,待術區無明顯紅腫時手術,這樣出血量少,解剖層次清楚。本組病例有1例復發是因為還有一支瘺口在外耳道后壁,術前沒有預判,造成失敗。臨床中,耳前瘺管的患者存在的瘺口可能不僅一個,在諸多隱匿位置還可能有副口,如三角窩、耳甲腔、耳前切跡、耳甲艇、外耳道等位置,還有部分分支可能位于穿過耳廓軟骨到達耳廓背面。

先天性耳前瘺管根據其組織胚胎來源,常發生于顳淺筋膜和深達耳廓軟骨膜層面的皮下組織內前方軟組織內。內有顳淺血管和耳顳神經,余無重要的神經和血管,也不毗鄰重要器官,對顳淺動脈、耳顳神經結扎或出現損傷時,將不會明顯影響頭面部的血供和顏面部肌肉的運動。我們采用以顳淺筋膜、耳輪軟骨骨膜分別為后界、內界,發跡線內為前上界的耳前組織整塊切除治療,沿著筋膜淺面實施銳性分離,顳淺血管作為標志,進而可以防止對肌肉、下頜關節造成損傷[6],暴露目標為耳輪腳軟骨,此處為瘺管的“根”,耳前瘺管感染后往往前下方接近面部炎癥種,瘺管根部炎癥往往較清,所以術中徹底切除部分耳輪軟骨,切掉“根蒂”尤為重要,但切除后術區會形成大面積的缺損,直接縫合張力大,縫合困難。

任何手術都對手術后切口愈合有最基本的要求,而面部手術對美容有更高的要求。整形外科必須要兼顧病灶切除以及做好細胞組織缺損修復兩個方面,若在耳前瘺管的手術治療中應用整形理念,用于解決缺損修復的難題,不僅徹底切除瘺管,而且不會引起面部及耳部變形,但是術前一定要準確測量,同時轉移皮瓣時注意血運情況,避免“貓耳形成”,對于能拉攏的皮瓣可以拉攏縫合,但是應該采用微創原則,應該輕柔、準確、銳性分離,拉攏張力過大也可能引起組織活性降低,切口愈合不佳,對于無法拉攏的創面,整形外科醫師可以選擇兩種方式修復,一是游離植皮,二是轉移皮瓣,從色澤以及愈合情況來看,皮瓣都優于皮片,本研究中雙梭形切口皮瓣是滑行皮瓣,菱形皮瓣的設計并不難,皮瓣的長寬比不宜超過3∶1,在分離時不要太厚,也不要太薄,與缺損深淺相仿,不要牽拉,扭曲,以防影響血供,只術后注意血供和皮瓣顏色,術后如皮瓣顏色較暗,可以給其罌粟堿擴張血管,改善微循環,時間為3~5d,根據皮瓣的血供情況適時停藥,術后48h皮瓣部位稍作加壓包扎,置入引流條引流積血,以增加轉移皮瓣與創面的接觸面積,預防皮下積液,不影響血供,術后10~14d拆線,都將獲得良好效果。

此手術以顳淺筋膜、耳輪軟骨骨膜分別為后界、內界,發跡線內為前上界的耳前組織整塊切除治療,將該平面以上的瘢痕、壞死、肉芽組織連同瘺管,一并切除,術中無需對瘺管的細小分支進行辨認和尋找,易于學習和操作,能被初學者很好的接受。

耳前瘺管切除術中應用整形外科技術,特別是復雜性耳前瘺管切除術中可以更好地切除和修復,縮短病程,提高手術療效并達到美容效果,而且增加了手術的技術含量,是符合現代外科學對醫師的更高要求,值得推廣,不過本研究為小樣本病例,尚需要大樣本、多組數據的驗證支持。

參考文獻

[1]趙學林,常新民,張鳳梅.感染性耳前瘺管顯微切除42例[J].中華耳科學雜志,2006,4(3):189.

[2]饒小玲.136例先天性耳前瘺管手術療效比較[J].中國耳鼻咽喉顱底外科雜志,2010,17(2):148-149.

[3]徐向前,石孟志.顯微鏡下先天性耳前瘺管感染期手術療效分析[J].中國耳鼻咽喉顱底外科雜志,2012,19(4):299-300。

[4]孫秀芬,谷京城,金月,等.難治性耳前瘺管感染灶的手術治療[J].遼寧醫學院學報,2010,31(6):505-506.

[5]周振勁,蔡瑜.先天性耳前瘺管合并感染手術切除197例[J].南華大學學報(醫學版),2008,36(5):633-634.

[6]張滌生.張滌生整復外科學[M].上海:上海科學技術出版社,2002:6-7.

臨床醫學(英語:Clinical Medicine)主要是根據基礎醫學的基礎,對病患的問題(有關身體或心理的疑問、不適或疾病)加以診斷、治療的學科。

臨床醫學的內容極為廣泛,分類也有多種方法。 以內涵而言,涵蓋了臨床診斷學、臨床治療學等。 以所處理對象、方法或器官系統的不同,也可區分成各個臨床學科,如內科學、外科學、婦產科學、小兒科學、精神醫學、神經科學、泌尿科學、 皮膚科學、眼科學、耳鼻喉科學、康復醫學、麻醉學、骨科學、放射科學、急診科學等等,但以上的分類并不是統一的分類,可因各地或各醫療機構的不同而有不同的區分方式。

更廣而言之,對象是病患(人)的學科,即可加上臨床兩字,如臨床藥理學、臨床心理學等,均可歸類于臨床醫學相關的學門。

歡迎聯系我們報考臨床醫學專業。

上一篇:

腸道病毒核酸與抗體聯合檢測在手足口病診斷中的應用價值分析

下一篇:

新活素聯合左西孟旦治療慢性心力衰竭急性發作的臨床療效及患者尿量BUN探討